訳あって無職になってしまった。学生ですらない。働いてもいない。どこにもつながっていない。「無色」である。毎日が本当につまらない。一日の楽しみは食事だ。何の努力もしなくても恵まれた食事にありつける。食後は消費のために少し散歩をする。そんな生活を続けていると食事にすら飽きてくる。本当につまらない。

ときどき詩のようなものを書いてみる。感性と呼べるものがまだ自分の中に生きていることを確かめたい。書いたあとはそれをアップロードする。大きな海にぽつんと島を浮かべるみたいに、自分の名前すら自分で名乗って。本当に孤独な作業だ。そこにハートマークをくれる人がいる。誰かが見つけてくれた。ほんの少しだけ助かった気持ちになる。私の言葉には私が溶ける。そんな言葉の断片がこうして誰かに見つけてもらえたとき、ほんの少しだけ、どこかへのつながりが垣間見えるのだ。

言葉を自分の手元に留めておくしかないという状況は、時として不幸だ。私の感性はオレンジ色ですか?群青色ですか?――そんな押し問答をたったひとりでやっているみたいだ。できるなら、我が儘なその問いに、私以外の誰かに答えてほしいと願っている。実をいうとずっと待っている。私の言葉を見つけてくれた誰かの目が、その色を見てくれる瞬間を。ハートマークがついたそのとき、世界のどこかにその答えが生まれたのだと期待できる。だから報われたと思える。端末の向こうにいる相手が一体どんな色をみたのか、その答えを聞けることはないとしても。

Tシャツとスウェットで昼寝から覚める。ベランダの向こうで生ぬるい風が吹く。日光と自動車の匂いの街が広がっている。私と端末だけでは本当はさびしい。この街の一部になりたい。目をみて顔をみて誰かと笑いあいたい。その思いが当たり前のように満たされる日々。誰かに触れて何かを思い出す、無意識が忙しいあの日々。それさえ取り戻せば、目的を取り返した食事はちゃんと美味しく感じられるはずだ。

私が孤独の海に言葉を投げる理由は、食事の意味に似ているのかもしれない。生活の中で機能する食事が美味しくあるように、私自身もまた、誰かとのつながりの中で美味しくありたいのだと思う。空が晴れるときの色ですか?林檎が熟れるときの色ですか?――馬鹿みたいな問いとわかっていながら続けているのは、他ならぬ私が、誰かの心の糧になれることを望んでいるからだ。私の心という果実が枯れないうちに、誰かに食べてほしい。ちょうど、生物が生きるその姿のように。そんな憧憬をあきらめきれず、私は私の決めた名前を名乗りつづける。

それでも、言葉だけではどうにも食べられた気になれないのが私なのだろう。街に出て機能したい。その思いがくすぶりつづけている私は、どうしようもなく言葉にすべてを託すことのできない凡人だ。日光と自動車の匂いのする街は、以前から好きになれなかった。だけど焼きたてのパンも並んでいるこの街を、決して嫌いになることもできなかった。一見システマチックなこの街の中に、言葉でなく心でもない私を食べてくれる誰かはきっといるはずだ。その目に出会いたい。私の色をみてくれる誰かの、その相手の色も、本当は直接触れて見つけたいと願うから。

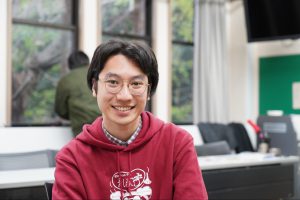

大学院を卒業後、訳あって無職に。短い詩をかくことが好き。パンをトーストして食べることが好き。